2025年12月30日17時12分、徳之島付近でM5.7の地震が起こりました。

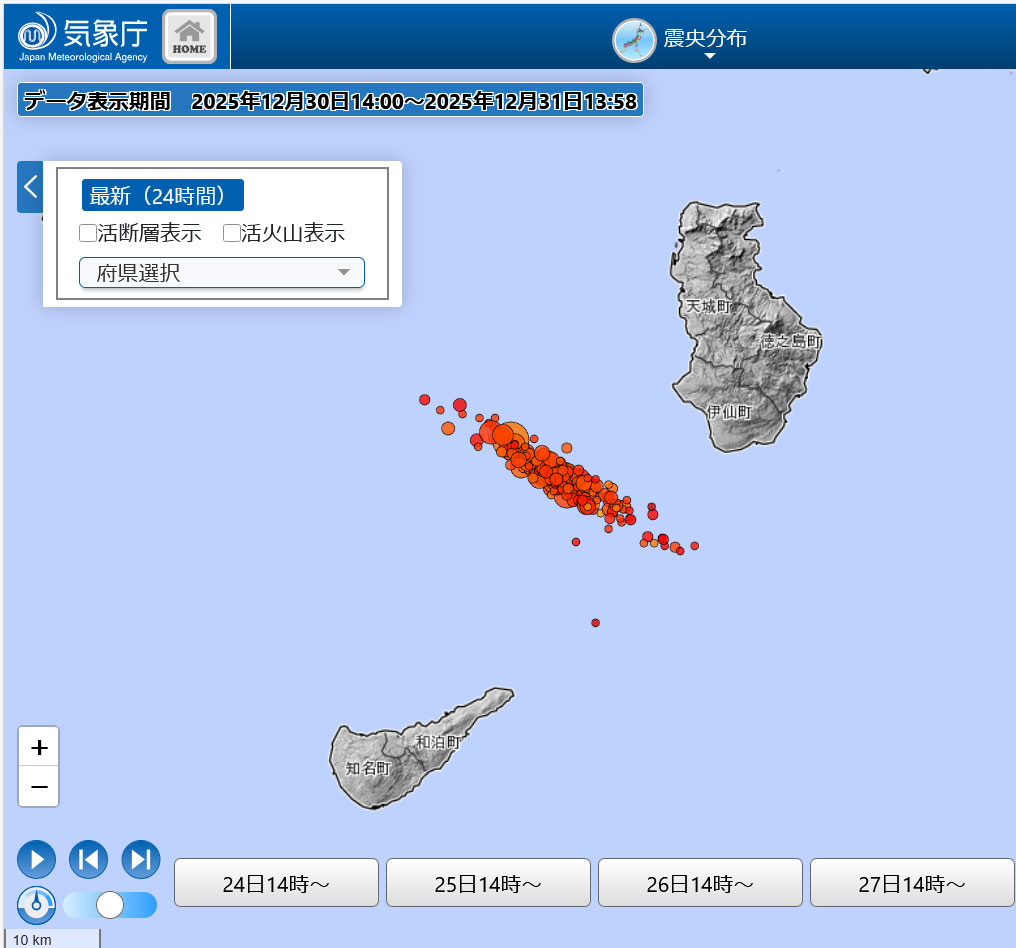

図は、2025年12月30日14時から31日13時58分までに発生した地震の震央分布(気象庁ホームページより)です。余震は東南東―西北西方向に帯状に分布しています。

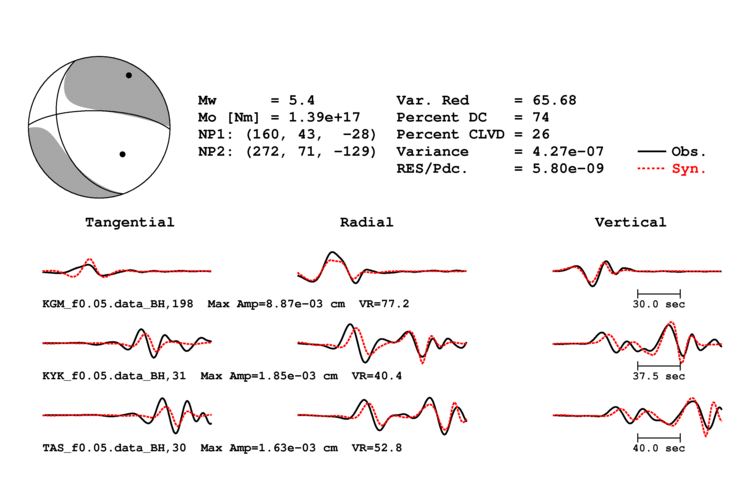

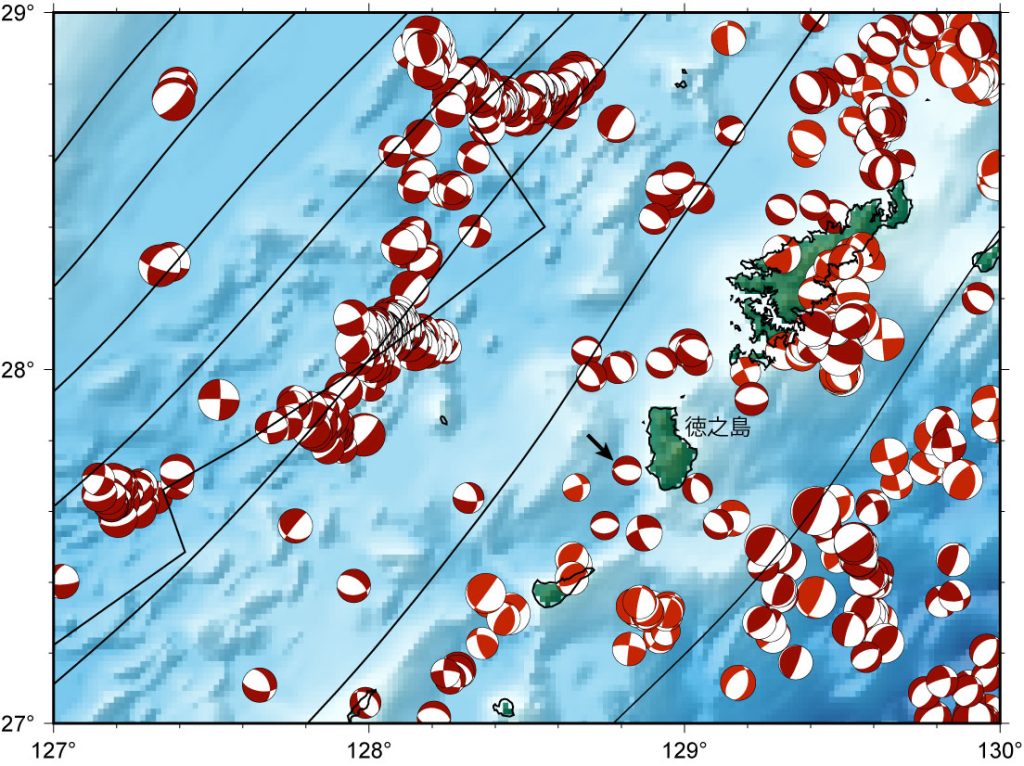

防災科学技術研究所FnetのCMTです。メカニズム解は、東西走向または南東―北西走向の正断層型で、横ずれ成分を含むことを示しています。

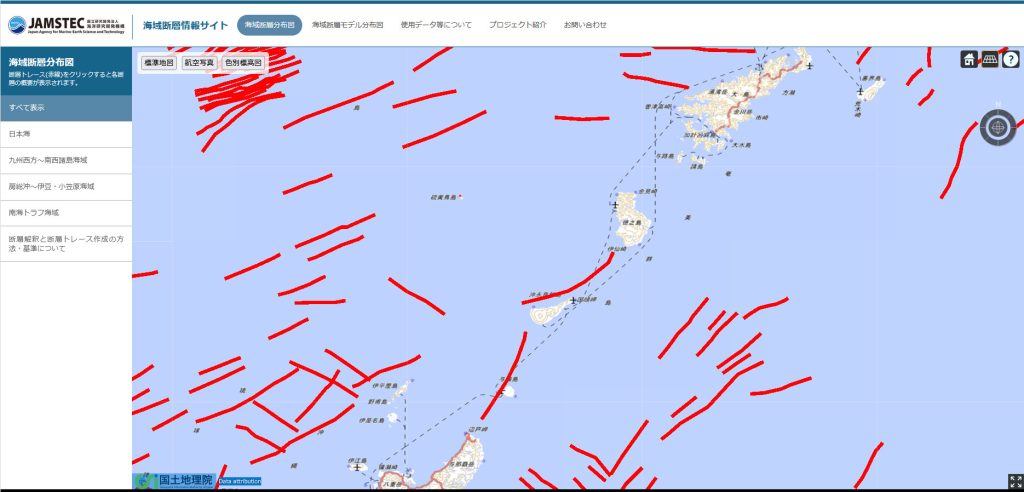

海域活断層分布(海域断層情報サイト)を重ねると、余震域付近には北落ちの正断層が分布していることがわかります。この断層は西側では東北東走向を示しますが、断層の東端である徳之島付近では走向が北東方向に変化しています。この活断層の走向は、今回観測された余震分布とは必ずしも一致していないように見えます。

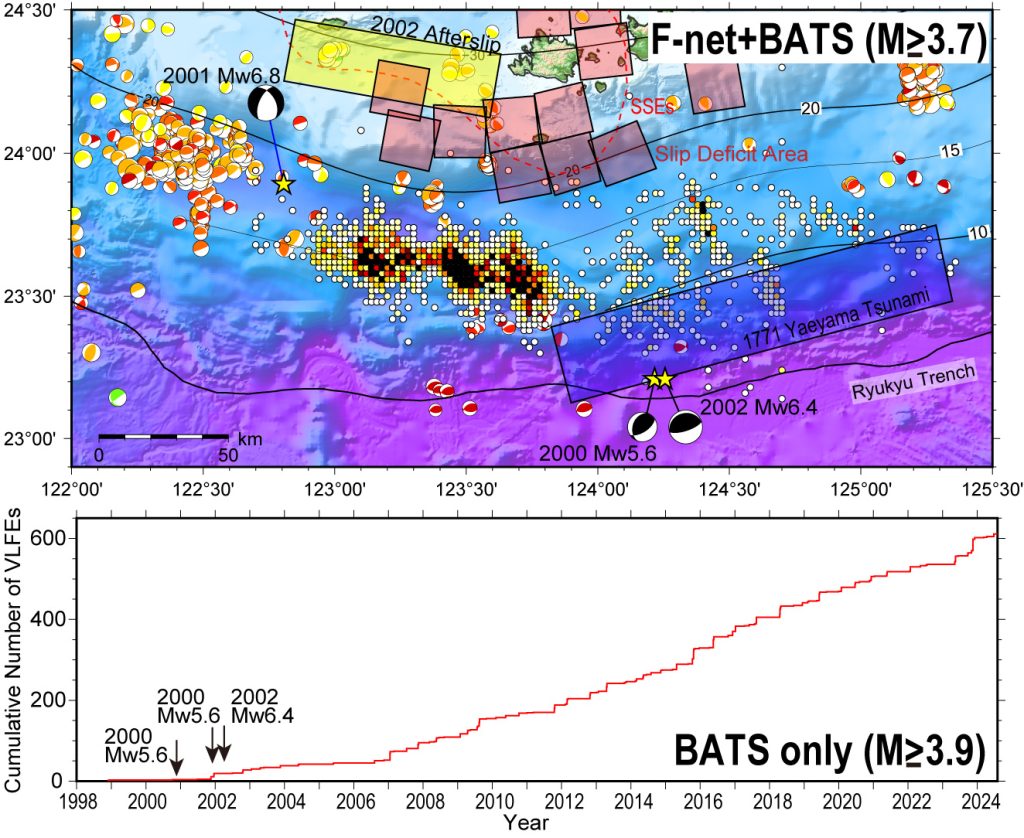

1997年から2024年までのF-net CMT解(深さ40 kmより浅い地震)を示すと、今回の地震のタイプに近いイベントが徳之島西方(矢印で示した位置)に認められます。ただし、このイベントではT軸が南北方向であり、今回の地震で推定された北東―南西方向のT軸とはやや異なっています。

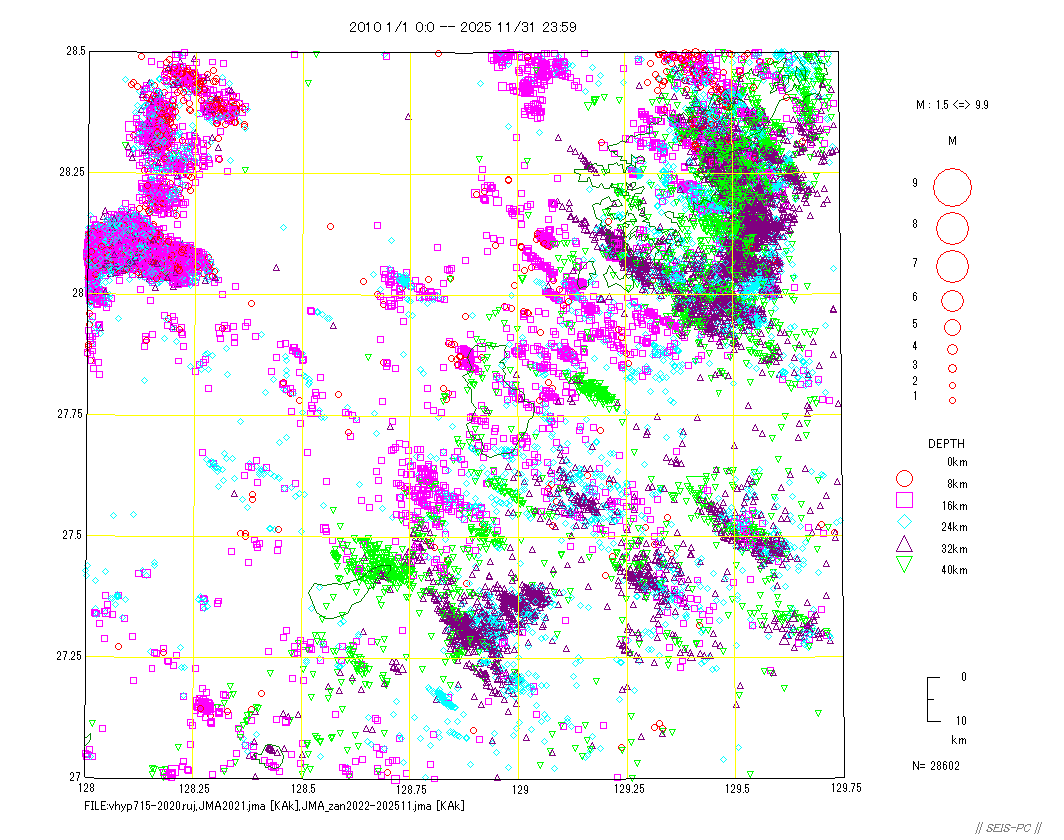

さらに、2010年から2025年11月までに発生したM1.5以上、深さ40 kmより浅い地震の震央分布を示しました。徳之島および沖永良部島周辺では、深さによらず地震が東南東―西北西方向に並ぶ傾向が多く認められます。これは今回の余震分布と同様の傾向です。

以上のことから、今回の余震分布が東南東―西北西方向に並んでいるのは、観測点配置の影響が強く現れている可能性が高いと考えられます。実際の余震分布を明らかにするためには、震源再決定などの詳細な解析が必要です。

[

[