地震災害のとき、公共施設は災害対策の拠点になり、また避難施設として利用されます。このように公共施設は防災拠点として重要です。地震で建物が損壊したのではこの役割を果たせません。そのためには施設の耐震化を進める必要があります。消防庁では防災の拠点となる施設の耐震化状況を調べており、最近では令和2年7月15日に、消防庁から「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果」を発表しています。沖縄県の状況はどうなっているのでしょうか。

・防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果の公表(令和2年7月15日)

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/hpkeisai.pdf

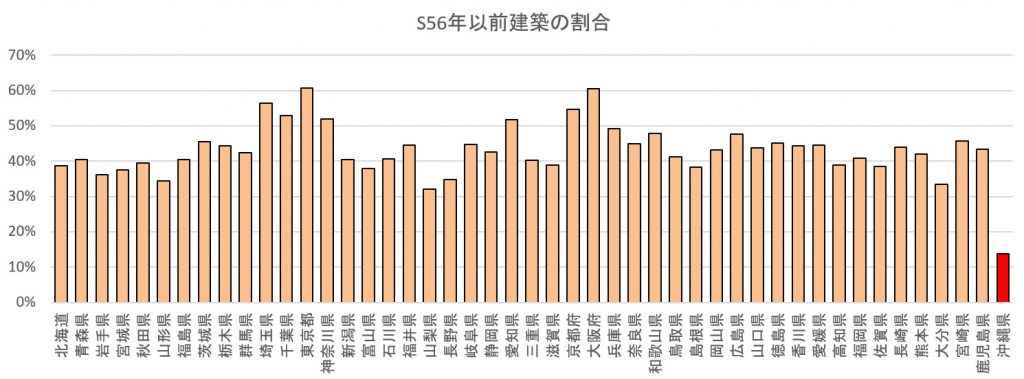

まず、防災拠点となる公共施設の中で、昭和56年以前の建築物の占める割合を見てみましょう。昭和56年は建築基準法が改正された年で、耐震基準も旧耐震基準から新耐震基準へと変更されました。昭和56年以降に作られた(正確には昭和56年6月1日以降に建築確認を得た)建築物は耐震性が高いと考えられます。沖縄県は昭和56年以前の建築物の割合が13.8%と全国と比べて最も低くなっています(図1)。

図1 防災拠点となる公共施設における全棟数に対する昭和56年以前の建築物の割合

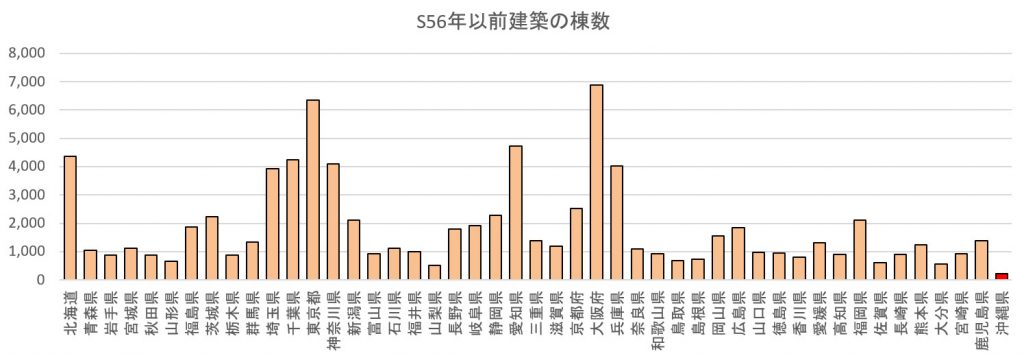

これは沖縄県の中で、昭和56年以前の建築物(防災拠点となる公共施設)が少ないためです。棟数で比較しても、215棟と全国で最も少なくなっています(図2)。

図2 防災拠点となる公共施設における昭和56年以前の建築物の棟数。

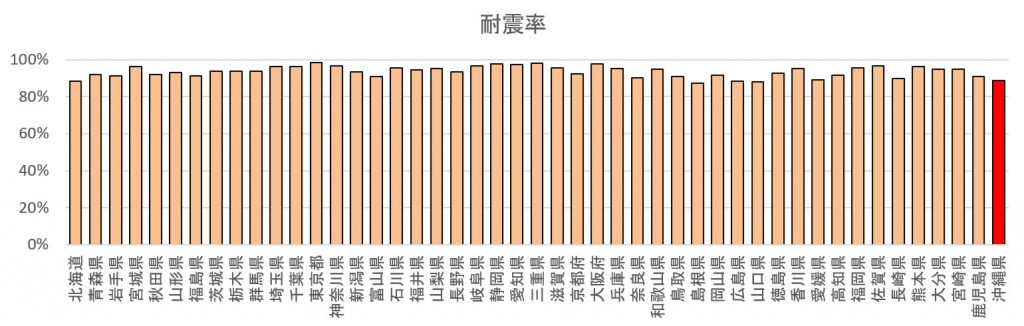

防災拠点となる公共施設耐震率も88.8%です(図3)。耐震率の高い順でみると、この数字は全国で43位です。あまり良い順位ではありませんが、最下位というわけでもありません。

図3 防災拠点となる公共施設の耐震率

耐震性の低い建物が少ないのであれば、他県よりも対策が取りやすそうです。たとえば沖縄県の小中高校では耐震性の低いブロック塀の比率が全国で最も多かったのですが(52.6%、全国平均24.8%)、2018年6月の大阪北部地震を受けて文部科学省が安全対策を要請して、その約1年後に再び文部科学省が調査したところ、県内国公私立810校中、409校でブロック塀の安全対策が終了していませんでした(沖縄タイムス)。沖縄タイムスの記事によると、なかなか対策が進まない理由として「県内ではブロック塀のある学校の割合が高く、対策が必要な数が比較的多いという事情もある」という県教育庁のコメントがあります。公共施設に関しては耐震性の低い建物が少ないので、ブロック塀の場合よりも速やかに対応ができるはずです。

・学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査の結果について

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/1407229.htm

・学校施設におけるブロック塀等の安全対策等状況調査の結果について

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/1419918.htm

・沖縄タイムス「沖縄の学校ブロック塀安全対策 半数409校で終わらず」2019年8月9日

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/455833

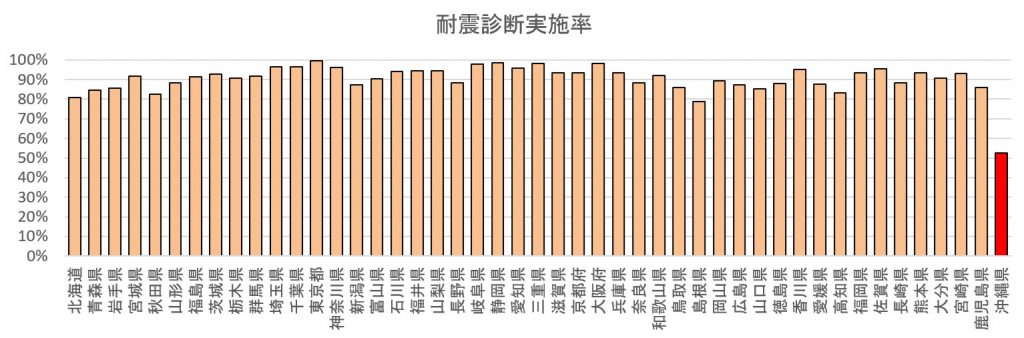

ところが、防災拠点となる公共施設の耐震診断実施率は52.6%と、沖縄県は全国で最も低くなっています(図4)。全国平均は90.2%なので、沖縄県の診断率は圧倒的に悪い数字です。沖縄県の場合、耐震化が必要かもしれない建物の数は少ないのですが(図1,図2)、それにも関わらず耐震診断に至っていない建物が他県と比べて非常に多いことがわかります。

図4 防災拠点となる公共施設の耐震診断実施率(昭和56年以前の建物対象)

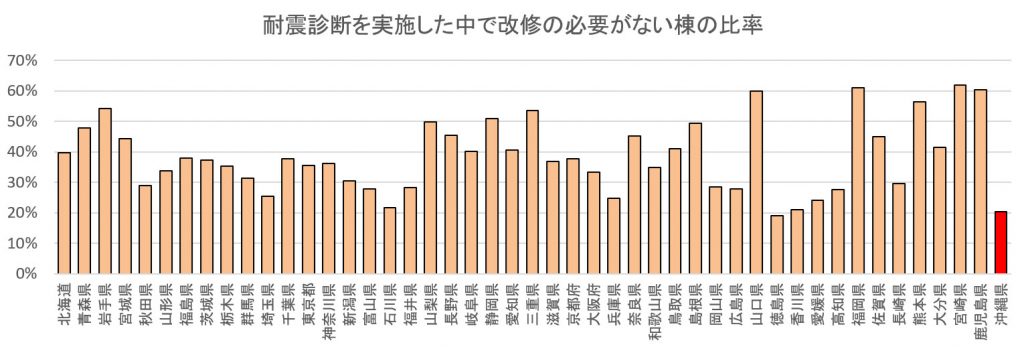

旧耐震基準の建物であっても耐震性が高いものが多いのであればまだよいでしょう。しかし沖縄県の場合、耐震診断を実施した中で改修の必要がなかった棟の比率は20.4%です(図5)。80%の建物は、改修工事が必要でした。沖縄県の場合、昭和56年以前に建てられた建物は改修工事が必要なケースが多いといえるでしょう。

図5 耐震診断を実施した中で改修の必要がない棟の比率

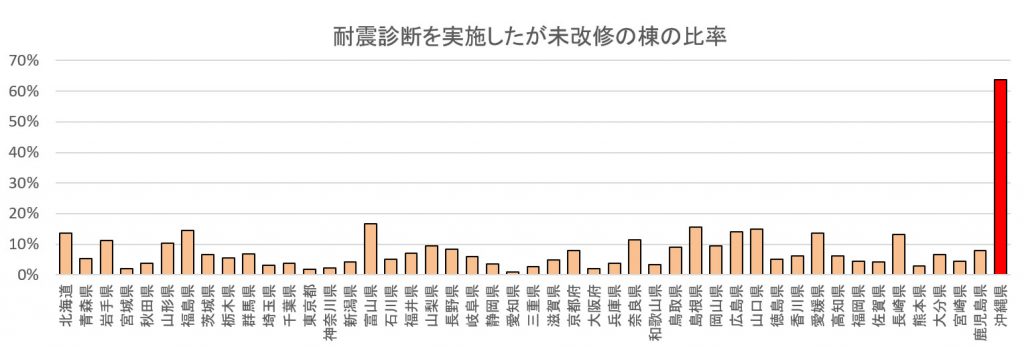

さらにまずいのは、耐震診断を行って改修が必要であることがわかっても、沖縄県の場合、改修工事が進んでいません。耐震診断を実施したものの未改修である棟の比率は63.7%と、全国の中でも極端に悪い数値です(図6)。ただこれは平成30年度末での調査であり、この後沖縄県内でも耐震工事が行われています。宜野湾市役所も2020年度に耐震工事を行っていますから、現在はこの数字よりは改善されているはずです。しかし耐震工事に限らず、沖縄県の防災対策は必ず他県よりかなり遅れるという構造は変わっていません。

図6 耐震診断を実施したが未改修の棟の比率

現場海域に到着後、作業開始です。

現場海域に到着後、作業開始です。

船内で観測中です。今回も昨年と同様、走りながら調査を行ったので、外での作業はありません。

ひたすらずっとこの状況です。

船内で観測中です。今回も昨年と同様、走りながら調査を行ったので、外での作業はありません。

ひたすらずっとこの状況です。

今年は天気が悪かったので、ずっとこんな感じです。見た目は穏やかそうですが、波もやや高い状態が続きました。

沖縄の梅雨明け直後の、いちばん状況が良い時期を選んだはずなのですが、今年は梅雨明けが早かったため、調査の時には梅雨前線が戻ってきてしまいました。

今年は天気が悪かったので、ずっとこんな感じです。見た目は穏やかそうですが、波もやや高い状態が続きました。

沖縄の梅雨明け直後の、いちばん状況が良い時期を選んだはずなのですが、今年は梅雨明けが早かったため、調査の時には梅雨前線が戻ってきてしまいました。